|

岘山山不奇而险峻,岭不高而秀雅,既是一座历史文化名山,也是襄阳市区南部的生态屏障、天然氧吧,资源丰富,林木茂密、历史遗迹众多,具有很高的生态文化旅游价值,岘山森林公园定位为国家森林公园、4A景区。其中,岘山崖摩石刻是一项重要的旅游资源,对于研究襄阳的历史文化、政治军事、开发旅游景点都有着极为重要的价值。 据相关史料记载,岘山上有多处摩崖石刻。襄阳文史专家爱好者,多年来进行了登山找寻,随着岘山的开发和游岘山的游客越来越多,岘山古摩崖石刻发现的越来越多,截止到目前一共发现了十处摩崖石刻。

第一处,李曾伯纪功铭。又名宋代摩崖《襄樊铭》是襄阳最大的石刻,国家级文物保护单位。位于真武山东麓,东北距襄阳城1.5公里。宋代统辖河南、湖北、湖南等地的京湖制置使李曾伯,在公元1251年派兵收复了一度被元兵侵占的襄阳、樊城之后,为了铭记功绩,劈崖刻石。摩崖高4.4米、宽4.7米,边刻花纹。“襄樊铭”三字横刻于上部,内刻铭文76字,为阴刻楷书,字径30厘米字迹工整,苍劲有力,虽经700多年风吹雨淋,至今仍很清晰。 摩崖刻记了南宋与元激战中原,争夺襄阳的历史,也说明了襄阳在历代所处的战略位置的重要性,是研究襄阳历史和战争极为珍贵的文物,于1981年12月被省政府公布为文物保护单位。 铭文为:大宋淳祐十一年四月二十有七日,京湖制置使李曾伯奉天子命,调都统高达、幕府王登提兵复襄、樊两城。越三年,正月元日铭于岘。其铭曰:壮哉岘,脊南北;繄墉壑,几陵谷;乾能夬,剥斯复;千万年,屏吾国。 其大意是:壮丽的岘山啊,是南北大地的中脊,襄阳的城池,有如山陵深谷雄奇。圣主能英明决断,战乱中将它收复于我方。千年万载,将永远是我国的屏障。

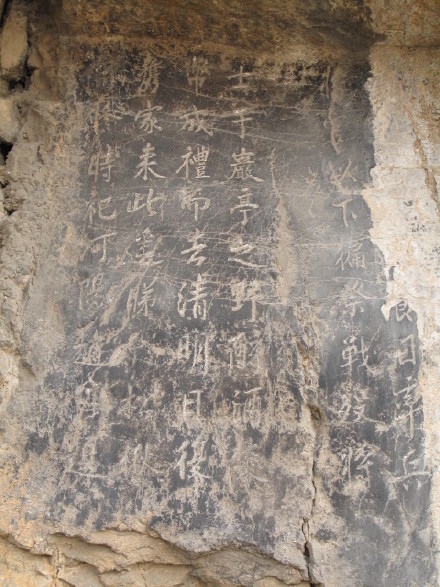

第二处,郑家山摩崖石刻。湖北省重点文物保护单位。别看郑家山只有119米,但因安葬了明太子太保吏部尚书郑继之而得名,并且下面还有南北朝时宋谢庄游历的谢公岩,及崖摩石像刻。据相关史料记载,这也是一块赵淳摩崖石刻,见证了距今800年一场鲜为人知的重大战役,摩崖凿于南宋庆元五年(宋宁宗赵扩1199年)。内容是“庆元己未寒食日,率兵将官以下,遍祭战将殁土于岩亭之野,酹酒焚币,成礼而去,清明日复携家来此,遥睇(缺一字)松楸,用修时祀,河阳赵淳题”。 《襄阳县志》记载:“襄阳城外岘山北麓有洞,洞内有宋庆元五年(公元1199年)摩崖一座,上刻明嘉靖甲年(公元1534年)戴蒙书‘苍岩’二字,但字迹也不可辨认。”经陈家驹先生查访,字刻在郑家山仙人洞下悬岩处的上悬石板面上。

第三处,岘石石刻。湖北省重点文物保护单位。》在襄阳城南4公里的岘山北坡,有一数丈高的蘑菇状巨石拨地而起,上刻有“岘石”二字。岘石背面有800年前的游记摩崖,其铭167字,阙六字。其文为(□为阙字): □□山旧有阳广洞、壶天阁,戎帅新加葺修,复搜抉两旁岩穴之秀,为栖霞,为啸月,为琴几、棋台,尽发兹山之秘。既成,约漕及余来观,相与叹赏久之,但恨未能引泉耳。戎帅欲余著语,因成五十六字,附行记,并题厓壁。帅守池阳程九万鹏飞书。漕桐乡朱致知仲格,戎帅河阳赵淳清老□。时庆元丁巳端午日。其诗曰:苍厓绝顶俯晴川,佳处潜开小洞天。琴几棋台谁是伴,霞栖月啸恍如仙。凿山见骨雅多石,巡涧□□盍引泉?留取摩厓今始□,勒铭他日似燕然。 勒石时间为庆元丁巳端午日公元1197年农历五月初五,距今800余年。 序文部分记述了京西南路安抚使兼襄阳知府程九万(字鹏飞,池阳即今安徽贵池人)为文作诗的缘由。驻兵襄阳的鄂州都统赵淳(字清老,河阳即今河南孟州人)修葺岘山后,邀请程九万及京西南路转运使朱致知(字仲格,桐乡即今浙江嘉兴桐乡市人)共赏岘山美景。

第四处和第五处,啸月、栖霞石刻。《襄阳府志》记载过广阳洞旁原有啸月亭,现在亭已不存,只有啸月两字依然清晰。“岘石”的右后面有一石刻,上书“栖霞”两字,仍然异常清晰。“啸月”、“栖霞”均为宋赵淳所题。 广阳洞旁众多的摩崖石刻,是岘山重要的文化遗产,是研究岘山的重要证据,可惜损毁严重。雍正时期的襄阳郡守高茂选所题写的诗文,题为“游岘石寺”,其全诗为:闻道前贤屡携琴,公余偶一寄闲情。野花随路名虽识,岘石凌空胜尚狰。因拂崖题留句别,聊修缺事补亭成。从来幽赏缘神会,山水何尝择主盟。

第六处,蛮王洞石刻。蛮王洞位于岘山主峰南侧,为石灰岩溶洞,面积约120多平方米。内有造像三组六尊,宋代题刻三块,其中嘉泰二年(公元1202年)的一块,记载郡太守游襄阳城南诸峰一事。“嘉泰二年重阳日,郡太守杨辅嗣勋、转运使浦叔献勉道、都统制毛致通亮之,晓登汉皋,历楚岩,饮洞前,东望鹿门,西俯紫盖诸峰,汉水绕出其左右,抚昔人之遗迹,慈滋之为胜绝也。” 据说当年王莽追刘秀时,刘秀逃至双背梁子下的刘秀洞,王莽追至此处,天黑人困,遂夜宿此洞,打算天亮再追,第二天追至刘秀洞时,刘秀早跑的无影无踪,致使刘秀又躲过一劫,后来建立东汉,成就“光武中兴”,所以后人将此洞命名为王莽洞。 整个蛮王洞呈倒“入”字状。从洞口到最深处有19米。蛮王洞为石灰岩溶洞,有人工凿刻的痕迹。蛮王洞总面积约120平方米。

第七处,楚岩二大字。在襄阳市区诸山中,有一座山不仅风景优美,而且名胜古迹很多。这就是羊祜山南的望楚山。据清乾隆《襄阳府志》记载,“一名英山,又名马鞍山,县西南八里。旧有宋孝武帝宅,相传为帝所生,帝为武陵王,爱其峰秀,改曰望楚山.山南有“楚岩”二大字,河阳赵清老所书.” 望楚山海拨虽然只有335米,但自古都是文人雅士及登山爱好者喜爱的登临之地。除武陵王外,唐代大诗人孟浩然曾两处在诗中提到此山,并写下《登望楚山最高顶》。 河阳赵清老,即宋代赵淳。赵淳是南宋京西北路招抚使兼鄂州都统制,赵淳祖父在靖康时率兵守备河阳(今河南省孟州),抵抗金兵,因河阳失陷,举家被金兵所杀,只有赵淳之父孤身逃脱,因此赵淳对金兵有切齿之恨。襄阳的几处石刻都和他有关。 楚岩石刻宽90公分,高130公分,楚岩两个大字高45公分,宽40公分,保存完好无损。只是其它小字已辩认不清了,多少有些让人遗憾。找到楚岩石刻,对于研究襄阳的历史文化和战役,确定望楚山的具体位置,以及加快岘山的开发与保护都有着重要的意义。

第八处,凤林山(观音阁)东崖处的凤皇池畔有道光五年(1825年)“凤凰池”三个大字。这儿是唐朝大诗人孟浩然和唐朝进士张子容的故里,两人是世交和通家之好,张子容在这儿建有海园和海亭,二人在这儿赋诗唱和,留下了千古佳话。 张子容,襄阳人(今属湖北),又名张五。生卒年均不详,约唐玄宗开元十六年前后在世。开元元年(713)举进士,仕为武进尉,因事被谪迁到乐城,开元中又谪为东城尉。又曾官晋陵尉。全唐诗第二部·卷一百一十六收录张子容诗17首.张子容写给孟浩然的诗有三首,其中著名的有:《送孟六归襄阳》:”东越相逢地,西亭送别津。风潮看解缆,云海去愁人。乡在桃林岸,山连枫树春。因怀故园意,归与孟家邻。" 孟浩然写给张子容的有21首之多。其中多处提到海园和海亭。《秋登张明府海亭>>,"海亭秋日望,委曲见江山。染翰聊题壁,倾壶一解颜。歌逢彭泽令,归赏故园间。予亦将琴史,栖迟共取闲。"

第九处,癞毒山冲上首。据《襄樊市地名志》记载,“冲上首有延庆寺遗址,仅存摩崖石刻数处。”皮日休当年曾在这儿写下《陪江西裴公游襄州延庆寺》。“丹霄路上歇征轮,胜地偷闲一日身。不署前驱惊野鸟,唯将后乘载诗人。岩边候吏云遮却,竹下朝衣露滴新。更向碧山深处问,不妨犹有草茅臣。” 癞毒山冲石刻地,襄阳专家找到了,就是看不出字迹. 。(认为是延庆寺)从癞毒山冲下面进去顺沟向上走大约500米右边有个突出的大石崖就是。

第十处、甘泉寺石刻 甘泉寺石刻是在2012年10月27日发现的,发现者于2012年11月3日网上发表,2012年12月10日襄阳今日播报亦做过报道。“甘泉”两字很清晰,右边竖写“顺治一年春日”六字,记录刻写时间是顺治一年春日,虽然字数不多,但是她证明了甘泉寺的地址,这是襄阳考古界的首次发现。

|