襄阳古城地标:小北门(李俊勇 摄影)

南街中段西侧有一个在古襄阳地图上标为“襄阳府”的大院子,听长辈们讲民国时期此处为襄阳法院。江山是部队打下来的,部队驻地一般都是挑选最好的地方。解放后这个古城中最大、最古老、最美丽的院落自然就成了襄阳军分区所在地。而这正是我生于斯,长于斯,险些死于斯的院子。

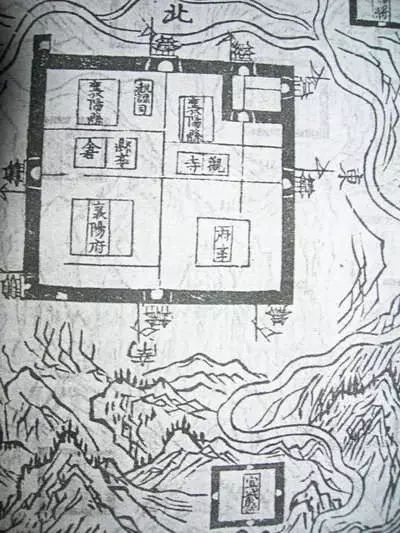

古襄阳城地图(图片来源于网络)

“自古衙门朝南开,有理无钱莫进来”。此话一点不假,原来这座院子的大门是朝南开的,大门两边立有一对石狮子,门前是一个小街巷子。据我分析,院子总体是按中国传统衙门式结构布局,坐北朝南,东西对称,前庭后院。经历朝历代的演变,后经民国时期初步改造,解放军入住后又按自己的理念和需要,“无法无天”地对其再行一番颠覆性改造,结果就成了我记忆中的样子。下面我就由南向北,回忆下这座古老院落里的那些景、那些事儿吧。

首先将院子的南大门用墙与街拉齐,留有一“后门”,空出的地方辟为猪圈,这里是孩儿们观摩喂猪、杀猪和猪配种的地方,在大人们的嬉笑调侃声中,孩子们无形中也受到了“性教育”。这种改造,无论是有意还是无意,都是对封建衙门的一种嘲弄。

大门东边是古谯楼,楼后面辟为马厩,军马在和平年代已沦落为运输工具,马、马车和马车夫给儿时的我留下了难以磨灭的印象,特别是那位彪悍的马车夫叔叔用马鞭“教训”自己的儿子时的场景让人触目惊心。马厩旁边是汽车库,停放着两辆“华沙”牌轿车和一辆苏式卡车。猪圈旁边莫名其妙地伫立着两尊石狮子,现在明白了,这里就是过去法院的大门。

大门西边是部队大饭堂,不知道是改建的还是新建的,干部、战士和家属都在这里买饭就餐。那时候自己开火做饭的比较少,一日三餐至少早午两餐都在饭堂吃。我们的食谱基本上是早上稀饭馒头、豆浆油条,中午米饭炒菜,晚上面条包子。襄阳是鱼米之乡,居南北交汇之处,西北受陕西河南影响,东南与江汉平原交融,既不缺大米,又不少白面,这就是我们食谱形成的内在原因。人的胃也是有“童年记忆”的,我现在的饮食习惯就是在这里养成的。餐餐吃面食浑身难受,顿顿吃米饭胃又受不了,每天吃两顿面食一顿米饭感觉最舒服。

与大门对着的应该是一条林荫大道,道路两旁是几十颗参天古梧桐树。到了秋天,树上结满了累累的梧桐果,果实结在像小簸箕似的叶子上,两边对应并整齐地排列着麻麻的圆圆的小坚果,生、熟均可食用。每逢收获的季节,大人孩子都会出现在硕大的梧桐树下,想尽各种办法去敲打下树上的梧桐果,带回去当零食。我记事时两排大树之间的路已被改成了篮球场,周边还有乒乓球台、单双杠等健身设施,这里成了孩子们最喜欢出没的地方,白天打篮球、乒乓球,晚上玩“官兵抓土匪”之类的游戏。球场西边有一块与篮球场大小差不多的绿地,白天可以在此踢足球、放风筝,夏日的晚上这里就成了露天电影院。文革前,基本上每周放两场电影。每逢放电影时,独立营的官兵们整齐地从驻地来到这里,放映前,连排之间互相拉歌便成了一道独特的风景。

球场、绿地周边是环形路,路的两边是两排家属宿舍区。房子都是坐北朝南,都是既无厨房又无卫生间的简易平房,多数是新建的,我家就住在其中。我家门前是一栋单身宿舍,住着一位身高近两米的卫生兵“黄大个儿”叔叔。黄叔叔酷爱打篮球,在他的带领下,军分区篮球队打遍襄阳无敌手。有一次他不幸摔断了腿,性格开朗的黄叔叔养病期间以给孩子们讲故事寻开心。他讲故事最大的特点就是把某孩子的名字安在故事中,最后被讲者和听者都开心地要求他再讲一个。我至今还记得“打酱油打醋”、“买火柴”的故事。这些故事后来我都原样贩卖给了我的孩子,当然,故事主人公的名字也换成了我孩子的名字。

从球场再往北是一栋平房,卫生所就设在这里。部队的官兵家属实行全免费公费医疗,小病在此治疗,大病则转到其他部队大医院治疗。卫生所治疗过程基本不回避小孩子。有次,我在卫生所里看医生给病人缝合伤口。当看到细细黄黄、富有弹性的“肉线”,好奇心驱使我想触摸一下。正当我把手伸向消毒盒时,被恰好路过的高春泰伯伯大声喝止:“你这个小兔崽子!”我吓得落荒而逃。高伯伯是抗日老八路,是我家邻居,看我生看我长,此后每见到高伯伯我都心有余悸。老人家现在快九十了,可他还记得我的小名和大名,可见我给老人留下了多么“淘气”的印象。卫生所门前是一个非常美丽的花园,按季节盛开着迎春花、月季花、金银花、鸡冠花、美人蕉、芙蓉花等多种花卉,还种有桃树、梨树、苹果树、枇杷树、核桃树、杜仲树等多种果树。花园外围被一圈修剪整齐的冬青树环绕着。花园的中间还有一座小假山,假山上常年长着一棵光皮的“痒痒树”,造型很独特,树体盘根错节,轻轻挠它时,树枝和叶子会很神奇地晃动。花园周围是一圈古老的建筑,这里应该是当年法院的办公场所,都已改作他用,其中包括卫生所、阅览室、藏书屋和干部灶等。

威严的高春泰伯伯

穿过花园就到了大礼堂。据长辈们讲,这里曾经是法院的审判庭。这是一栋东西走向的单层现代建筑,估计可以容纳一千个座位。部队将其改为开会、演出、放电影、甚至聚餐的场所,俗称大礼堂,这里承载了我太多的记忆。每逢放电影前调焦距时,小孩们会争先恐后用各种手势上演“手影戏”;那年放映《斯大林格勒保卫战》,因片子太长太乏味我居然在枪炮声中呼呼大睡;某年元旦晚会上,受过师范教育的母亲登台独唱“人民公社亚克西”,赢得了满堂喝彩;某年大年三十中午,全体官兵家属集体吃百家宴,气氛热火朝天;部队汇演时,战士们上演“老两口学毛选”,男扮女装“老太太”的表演叫人忍俊不禁;文革期间,部队造反派用“驾喷气式飞机”的方法批斗尊敬的司令员汪里进伯伯,令人目瞪口呆……

大礼堂北边就是我们小时候最喜欢的另一去处——假山。假山造型很独特,南面是用类似于“太湖石”那样的奇石造型面,其中有一块类似马鞍的石头凸起,小孩子常喜欢骑在上面;其它三面用花岗岩砌成,山顶是一平台,不知原来是否有亭子,西面有石台阶可供上下山。近日,宏光兄给发小们传了张发黄的老照片,引起了发小们一片欢腾。据回忆:某周日下午,阴天,女报务员武汉人阎阿姨(没戴领章帽徽者)退伍前与战友们照相,恰遇邻家孩儿们在假山上玩耍,就叫上一起合影留念。对叔叔阿姨们的印象已不深了,但几个孩子都是我过命的发小,太熟悉了。个高的男孩就是宏光兄,他笑容可掬,却衣着滑稽。衣服裤子均被接了长长的一截,他上面有两个哥哥,下面一个妹妹,衣服传到他这就传不下去了,又舍不得丢弃,被母亲接长了再穿。我们都笑他是丐帮。他风趣地说:“近平兄接姐姐的衣服穿,委屈地直掉眼泪;我接哥哥的衣服穿,看笑得多开心。”个矮点的男孩是欣威兄,他如数家珍地向我们讲述了照片背后的故事,我们笑他戴了顶本山大叔的帽子,他争辨道:“咱那是皮帽子,别人还没有呢!”最有范儿的是丽霞妹子,她是欣威的妹妹,学着大人的样子挥手致意。最时尚的是飞跃妹子,花棉袄上还系了条手织围巾,就是裤子有点不配套。唉,我那天在干嘛呢?哈哈,五十多年前的老照片里不知蕴藏了多少秘密,还有待深入挖掘。值得怀念的是,那时候的官兵家属亲若家人,老红军的后代同样艰苦朴素。

假山上合影留念(李宏光 供照片,丁欣威 供内容)

按照古庭院法式结构推理,假山应该是“襄阳府”后花园的中心。可硬是被不懂山水、不信迷信的父辈们改成了前厅,假山正东面向南街的一方,被很霸气地新开了一扇大门,门口悬挂着“中国人民解放军襄阳军分区”的大牌子,门外设岗楼哨兵。这样的改造,不知是不是按照军歌里“我们的队伍向太阳”的理念设计而成的。此门是我们上学和放学回家的必由之路。大门内住着警卫班的战士,负责大门的日夜警卫。警卫班旁边是理发室,大人孩子均凭理发票理发。文革期间规矩变了,光有票不行,还必须背诵“老三篇”才给剃头。我怀疑是理发师傅为了偷懒找的借口。可怜我刚满十岁,背功太差,费了九牛二虎之力,几度返工,才结结巴巴背完了《为人民服务》,勉强剃了个头。母亲听完我的哭诉后,一气之下,上街买了套剃头工具,从此我和弟弟的头就交给了母亲。刚开始,我俩的头发一部分是剃下来的,另一部分是拔下来的。可我宁愿被母亲剃得嗷嗷叫,宁愿被剪成个“马桶盖”,也绝不再去找那位讨厌的理发师傅。

母亲的杰作——“马桶盖”

假山北面是办公大楼,听父辈说,是苏联专家设计援建的。楼不高,楼顶正面墙窗上挂有“八一”军徽。楼内中间是楼梯,每层有内走廊,两边是办公室。尽管不允许孩子们随便出入,但我们还是经常乘大人们不备时窜入其中。在我家相册里,保存有一张拍摄于1965年8月1号的老照片,照片上写有“分别合影”的字样,照片上共有二十九人,有老人、妇孺家属们,还有我那意气风发时年38岁的父亲。拍摄地点就在办公大楼前的台阶上,拍摄的起因是襄阳军分区和郧阳军分区要分家,一部分人要迁往郧阳(包括我家),因我父亲管家属,临分别前组织家属们合影留念。这张老照片是我家唯一一张在军分区院子里拍摄的照片,它寄托了我不尽的回忆和思念,如今照片上的人多数都已作古,但他们的音容笑貌永远定格在1965年建军节的那一瞬间。

珍藏老照片

办公大楼西边,是部队首长宿舍区,有五栋平房,每家一栋,没有围墙。每栋有客厅住房若干间,靠东边的耳房是厨房,厨房外竖了根烟囱。每家门前有高高的葡萄架,葡萄架下有石桌石凳。有一天,我跟何副司令员的二儿子月汉兄在他家门前打羽毛球,不小心把球打到了厨房顶上。没有梯子,身体瘦小的我就自告奋勇地想顺着烟囱爬上房顶捡羽毛球。谁知当我爬到一半时烟囱突然倾斜要倒了,此时的我双脚双手都扒在倾斜的烟囱上。在那千钧一发之际,我完全凭借求生本能,双脚一登,右手一推,我和烟囱几乎同时落地,烟囱把地砸了个深坑,我倒在了烟囱的右边,毫发无损。差点命丧此院,我怎么可能忘掉院中的一草一木!院子里最神秘的地方是西北角,那里设有电台,严禁外人入内。只能看见高架的天线,远听滴滴答答的发报声。这里距离司令员的家非常近,方便电报送达和请示。小孩们常在电台外面捡拾丢弃的废电池组,用残余电点灯玩。

写到这里,我忽然想起一件痛心的往事。襄阳军分区有位叫杜炯明的副政委,英俊潇洒,娶了位年轻美丽的夫人,膝下有年幼可爱的一女一儿,非常美满幸福的家庭。就住在紧靠办公大楼西边的一排平房里。文革中,杜伯伯被批为朝鲜战场上的逃兵,身为团长,畏敌不前;还有不堪提及的生活作风问题。批斗中杜伯伯跳楼自杀了,落得个畏罪自杀的罪名。军中造反派抄了他的家,将其妻儿赶到一间黑暗的库房里。我们这帮不懂事的孩子也跟着起哄......1980年,大学暑假期间,我重游襄阳军分区,见到了好友欣威的母亲张阿姨。当张阿姨听说我在成都读书时,她老人家动情地向我讲述杜家后来的故事:杜副政委的夫人叫刘薇娜,现在成都第十中学任教。去年军分区给杜副政委平反,刘薇娜带女(杜小燕)儿(杜小兵)回来参加平反大会,儿子在大会上宣读了《一封写给爸爸的信》,感动了现场所有的人。我听后唏嘘不已。更巧的是,我大学同宿舍下铺的兄弟李青的母亲马阿姨就是成都第十中学的校长。返校后,我跟李青提出想去看望下这位刘阿姨,马阿姨欣然同意。一天晚上,我和李青跟在马阿姨的后面,敲开了成都十中一间宿舍的门。只有一间房,摆着一张单人床、一张高低床,儿女都在校读书,刘阿姨年过四十,虽风韵犹存,但满脸沧桑。我说明来意,并首先为自己小时候不懂事,向刘阿姨真诚道歉。刘阿姨先是吃惊,当回忆起往事时,眼中依然泛起泪花。刘阿姨并没有流露出仇恨和抱怨,她把自己的全部希望都寄托在一双争气的儿女身上。几十年过去了,真心希望刘阿姨、杜氏姐弟一切都好!文革摧残了多少幸福家庭,杜家这种人间悲剧决不能再重演!

部队院子里的生活起居非常规律。早上闻起床号则起,晚上听熄灯号而眠,早晚无处不在的高音喇叭里播放着国际国内的新闻和革命歌曲。平时一日三餐,周日一日两餐。下班后参与度最高的是篮球比赛和文艺演出,每周最开心的时候是看免费电影。周末时孩子们常常结伴出后门,穿过城墙豁口,走捷径去烈士塔一带游玩。文革前,官兵家属亲如一家,其乐融融。文革时,大人小孩皆分派系,关系紧张。我是在最动乱的时期随父母工作调动先搬离军分区院子,后迁离襄阳,从而结束了我无忧无虑、开心快乐的童年。

襄阳古城墙

图文编辑:圆方异

执行编辑:原琳

审核主编:张玲