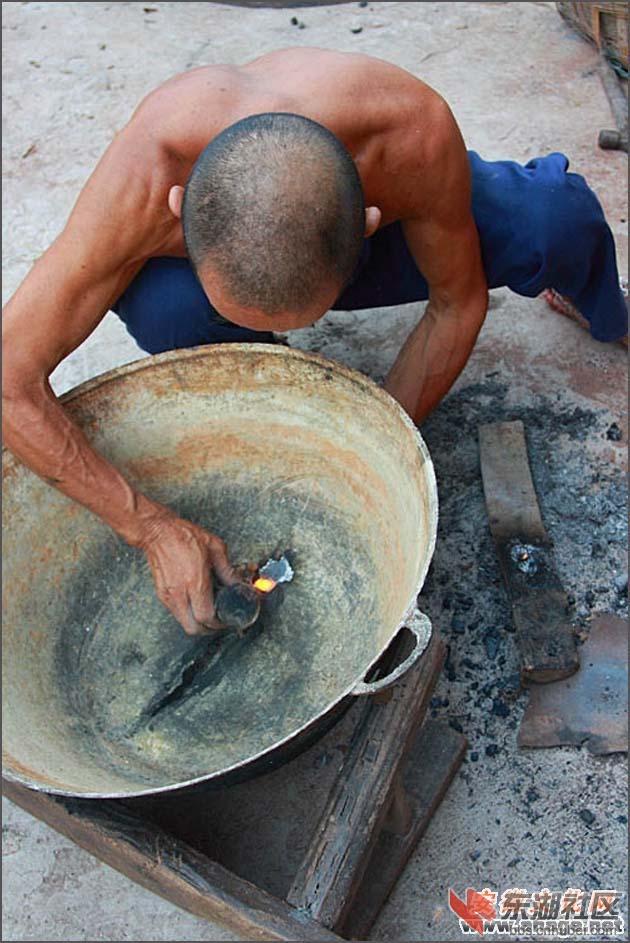

补锅匠(张才富) . 补锅匠,是补锅和补其它容器的工匠。旧时,哪户人家的锅碗瓢盆如果烧炸了,或打破了,丢掉可惜,于是找补锅匠。补锅碗瓢盆的材料要根据所补的东西的材料而定,铁的用铁补,铜的用铜补。补锅匠挑的担子一头是脚踩或手拉的风箱和小炉子,一头是工具和补锅用的材料。操作时,将金属材料熔化,用由多层棉布制成的垫子垫在腿上,把要补的东西放在垫子上,将熔化的金属倒在破损处,再用另一块布垫在上面按平。这就算是补了一个点。要十几个点才能补好一条裂缝。最后一道工序是将内外补好的地方刷一层黄泥水。 . 沔阳地区城乡走街串巷的捏糖人,炸米泡,货郎鼓,卖樱花鞋样子,补锅碗,磨剪子戗菜刀等等,曾构成我童年美好的记忆。随着社会的变化,工业化的进程,许多杂行俗业日渐衰落,有的甚至才刚刚消失在上个世纪的最后一抹余晖里。 如今,大量民间传统工艺已无人通晓,许多民间艺术的传承已经断脉,我今天写这些老手艺,老行当系列,用图片,文字来介绍,是为了唤醒大家的记忆和思考…… . 六七十年代,农村大多数的人家都使用的是铁锅。锅为生铁铸造,性脆,易裂、易烂,日子久了难免有漏洞。若洞口比较小(沙“眼”),把锅对着太阳,看出洞口,用棉花堵住,再在锅底抹上锅灰,可以将就烧几天。若洞口太大,烧火时锅里看的倒火,就要补锅了。因此补锅工艺便应运而生并且流传了很长的时间。补锅师傅人们称他们为补锅匠,补锅佬。补锅匠往往是手黑如煤,脸黑如锅。 . 旧时,补锅也是有行规的,不守行规就会引起争斗。听老人讲其行规大概有:补锅匠只能住公众地方如破庙,祠堂,檐阶等,不住家居;再就是睡地上,不能睡床板,睡地上也只能用谷草,麦草,草席开铺,不用木板,认为用木板在地面睡觉不利气(因死人多用木板摊尸);还有进村补锅必须先到为君,后到为臣,后到者除非征得先到者同意,否则应主动离开,绝不能抢饭碗。 . 补锅一般以流动为主上门服务。补锅家艺大致有鼓风机,炭炉子,锤子,破布等。每到一处,补锅匠在树荫下架好鼓风机和炭炉后,有徒弟的就叫徒弟走村串巷兜生意,师傅则在原地生火开炉。徒弟兜生意时大叫“补锅啰”!音韵通俗优美。有时把收集到要补或补好送往的铁锅顶在头上吆喝。这补锅的工钱是以破的口子长短计算的。补锅前先要对破的地方先做一些处理,用尖嘴小铁锤敲掉锈斑。若破口太小,把破口钻大一点,这样才能让铁水和铁锅咬合;若破口比较大,就要从破口的四周补起,经多次修补,这样锅就算补好了。 . 补锅匠除了补锅外,还补水缸,陶坛,钵子,搪瓷盆,金边细碗,盅字……沔阳地区嫁姑娘有用碗碟陪嫁的习俗,乡村过客时互相借盅字碗,为了是同样的好清好还,也叫补锅匠在碗底盅底錾个记号,有的錾一个姓氏,有的錾姑娘名字中的一个字。家家户户过年和平时添置的细碗,多半是錾自家孩子名字中的一个字。 . 随着人民群众生活水平的提高,现在铁锅破了,人们就直接卖给收废品的了,补锅匠也很少了,补锅行业也逐渐消失。庆幸的是上世纪末出现的铝锅换底还能常见...... . 2011.11于乌鲁木齐 . |