- 来自

- 天津

- 精华

- 0

下士

- 积分

- 56

IP属地:天津市

|

蕲州城最应该恢复的古迹古建

历史建筑,记录着时代的变迁,蕴含着地域文化,充盈着不同的智慧,保留城市的历史建筑,就等于保存了小型历史博物馆,保留了可以触摸的时代记忆。

建筑是凝固的历史,不同时期的建筑能印证这个城市文化的深度和历史的厚度。失去了这些建筑就等于失去的灵魂,一个城市建的再漂亮再繁华,没了这些历史建筑,终究是个没有内涵的空壳城市。

蕲州是历史文化古镇,失去了这些历史建筑古迹,还能称得上古镇吗?游客来游玩看的是古建古迹看的是历史文化,不是来看一堆不伦不类的现代化建筑,也不是来看你的山山水水,全国的山水旅游千篇一律,同质化严重,蕲州的山水真的比不过周边的,唯有在这些古文化上做文章才大有作为。

现在在全国各地大力恢复历史建筑的大趋势下,蕲州城何不顺应趋势,恢复或者保护以下古建古迹:

一 吕王城遗址

到了东周初年,吕国迅速衰落,楚国勃然兴起,北向吞并了汉水流域诸国,于公元前六八八年,吕、申、缯等国均被楚文王所灭。百多年后,吕国的遗民被迁于湖北东部,今蕲州镇北七里有吕王山,一名缺齿山,有吕王城,即因吕人迁此而得名。

但吕国的支孙吕尚,又称姜太公,他佐周武王定天下,被封于山东营丘为齐侯,后裔齐桓公成为春秋五霸之一,仍然是一个强国。

灭西周和扶植东周的申国

(载《河南日报》1983年10月19日)

一个有近2700年历史的古迹,不仅仅提高的是蕲州地区的历史高度,还增加了历史厚度。现在遗址被严重破坏,面临着消失的境地,何不建一座吕王城遗址公园加以保护呢?

吕王城遗址

二 蕲口镇遗址

蕲口,亦称挂口,既蕲河入江之处,也就是龙凤山下上河口一带,自北魏起设有一个军事要塞——大阳戍,也就是进出蕲州的门户。这里自晋代起有军队把守,隋代的蕲州总管王世积就是从这里出兵抗击陈军的。王世积率军与陈将纪瑱大战于长江边的蕲口镇,大破之。这里隋朝开始形成集镇,南宋中期,既公元1200年前后,蕲州沿江一带已发展为一大通商口岸。最盛时期,从蕲河入口到广济田家镇,号称“四十里长街”,当时蕲口镇商业税收约占全国的百分之五到百分之十,成为长江中游商品的主要集散地。宋太祖赵匡胤乾德二年,朝廷在蕲口设全国六大榷货务之一,主全国茶叶专卖。

南宋乾道六年(1170年),45岁的大诗人陆游从山阴出发去四川夔州担任通判,沿长江行进,游览沿江诸胜,把所见所闻写入六卷《入蜀记》中,文字简洁优美,是研究地理沿革的重要史料,8月15日,陆游泊舟上岸,到了蕲口镇,他在《入蜀记》中写道:

“十五日。微阴,西风益劲,挽船尤艰。自富池以西,沿江之南,皆大山起伏如涛头。山麓时有居民,往往作棚,持弓矢,伏其上以伺虎。过龙眼矶,江中拳石耳。矶旁山上有龙祠。晡后,得便风,次蕲口镇,居民繁错,蜀舟泊岸下甚众。监税秉 义郎高世栋来,旧在京口识之,言此镇岁课十五万缗,雁翅岁课二十六万缗。夜与诸子登岸,临大江观月。江面远与天接,月影入水,荡摇不定,正如金虬,动心骇目之观也。是日,买熟药于蕲口市。药贴中皆有煎煑所须,如薄荷、乌梅之类,此等皆客中不可仓卒求者。药肆用心如此,亦可嘉也。”

蕲口镇后因江岸崩陷而衰落,仅崇祯十三年(1640)五月一次就崩陷百余家。1970年修沿江大堤取土时还发现石块街道遗址一里多长,作下水道用的凿空巨樟数十筒。每年枯水季节,蕲州一带江堤外,还可见成堆的瓦片和整齐的砖墙脚。

现遗址处还保留着原生态的优美景色,可以依托龙凤山、龙凤寺、长江滩涂湿地建一座蕲口遗址湿地公园。

蕲口镇遗址

三 蕲州四祖寺和蕲州五祖寺

公元605年(隋大业元年)禅宗四祖道信二十六岁,在蕲州府城(今蕲州镇)东凤凰山北麓建四祖正觉禅寺,简称四祖寺,又名“凤山寺”。明洪武年间重建,正殿之外有转轮藏阁、千仞亭、望江亭等建筑,规模较为宏大,为“十方丛林之一”。清咸丰三年(1853年)毁于战火,同治与光绪年间又重修。虽然四祖道信于唐高宗李渊武德七年(公元624年)又卓锡蕲州黄梅县境内的双峰山(破额山)建四祖寺,但蕲州的四祖寺依然没废,后毁于近代。

弘忍(601—674),俗姓周,浔阳(今江西九江市)人,一说蕲州黄梅人,他于唐太宗李世民贞观八年(634年)受禅宗衣钵,为五祖。五祖即在蕲州城凤凰山东南的枣儿林建寺,全称为五祖贞慧禅寺,简称五祖寺,又名东山寺。后来弘忍见寺周围皆为湖水环绕,粮田不多,感叹道:“此地能着千年僧,却无千年粮”,决意另选它处。唐高宗李治咸亨三年(672年)五祖弘忍到黄梅冯茂山建寺,蕲州枣儿林所建寺,皆称东山寺。后蕲州五祖寺毁于近代。

这两座寺的门前碑石还在,遗址上是一片空地,重建起来没有难度。

蕲州四祖寺碑石

蕲州五祖寺碑石

四 蕲州古城

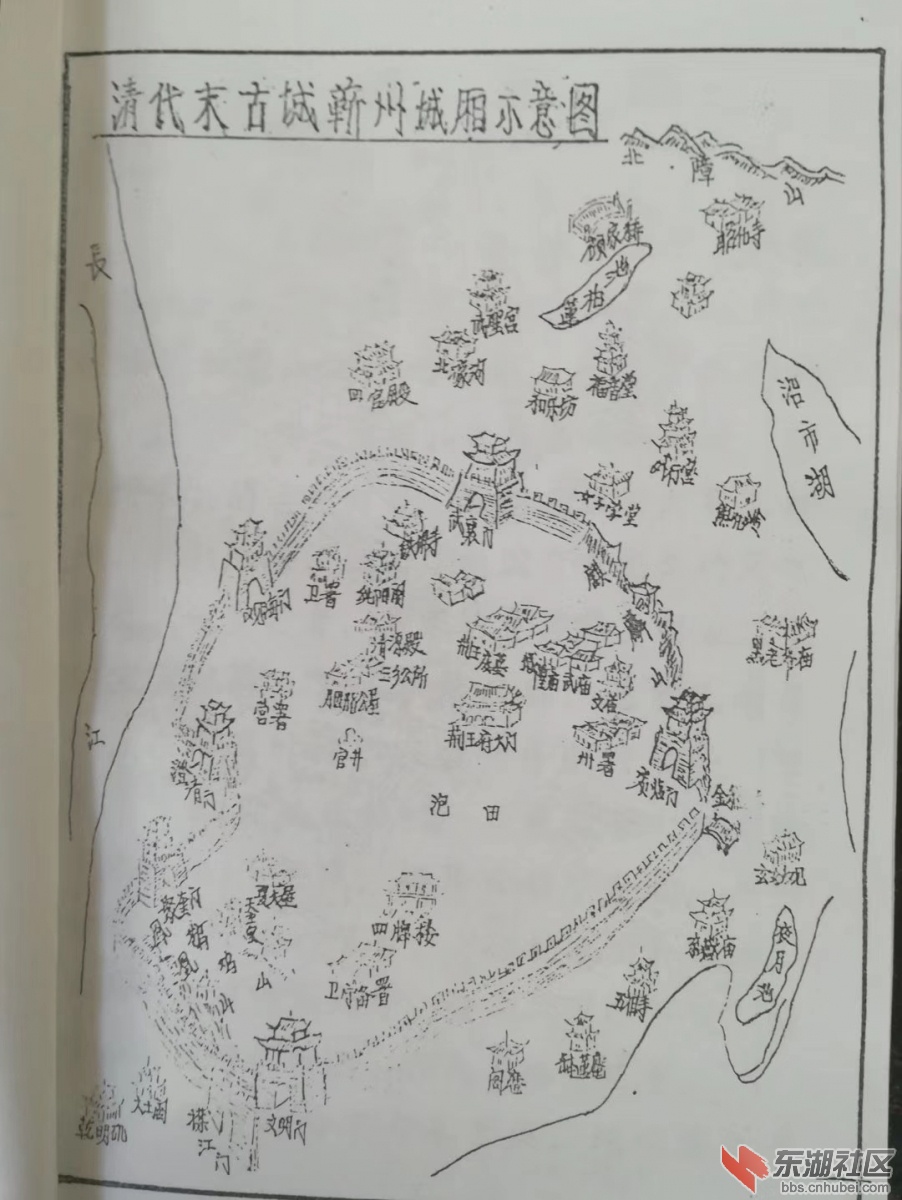

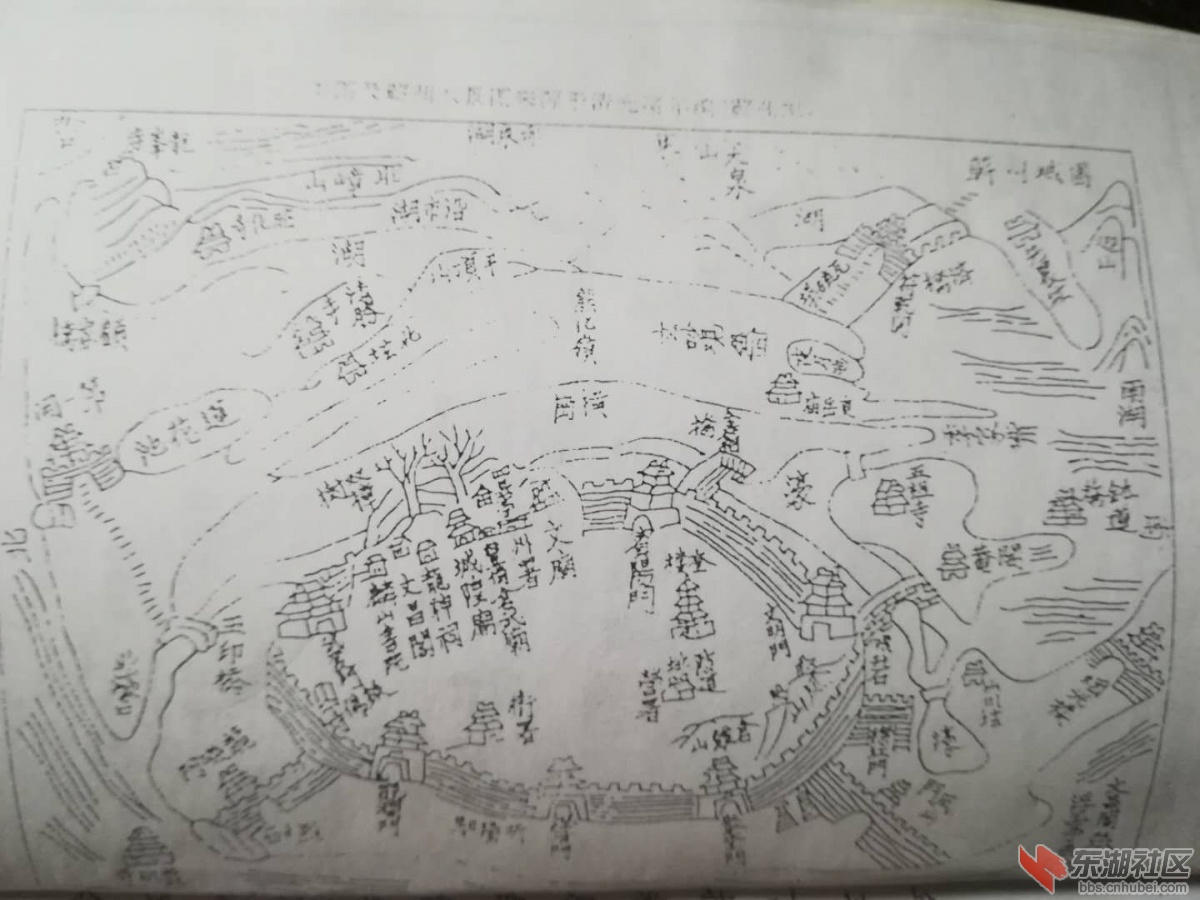

蕲州自宋理宗端平后,屡为蒙古所侵,嘉熙元年(1237年)蕲春县治移至蕲河口外长江中之鸿宿洲,蕲州州治移至长江北岸龙眼矶。景定三年八月,知州王益依麒麟、凤凰二山筑城,周长九里三十六步,九座城门三个关隘。蕲州城三面环水,地势险要,易守难攻,历来是兵家必争之地,屡毁屡建,屡建屡毁,现仅存北门、南门和凤山门。人民大会堂湖北厅有蕲州城图片。

现在全国的古城游很火爆,好多地方都重建了古城,蕲州完全可以恢复部份城墙,以北门为基础恢复北城墙麒麟山至胭脂山一段,以南门到凤山门为基础恢复凤凰山段的城墙,这一带的城墙大部份还在,只是凤凰山上城墙只剩土坯墙了,恢复起来也很容易,趁机还可以恢复蕲州十景。

蕲州古城地图

蕲州古城地图

五 蕲州瓦硝坝

瓦屑坝,曾是中国古代移民集散地之一,现存的许多家谱中都记载着这个名字。随着古代大规模移民成为尘封的历史,瓦屑坝的地名也就随之湮没在历史的长河中。

当祖辈们从赣南、赣中、赣北直奔鄱阳城,穿越筷子巷,聚集到瓦屑坝附近的鄱阳湖滨青江渡,乘舟楫驶入茫茫湖水,驶向长江,驶向远方的他乡后,许多移民者的祖传家谱上或载于口碑的传说中皆称:我家祖辈来自江西瓦屑坝!瓦屑坝是这些移民们对于故乡的最后记忆,江西鄱阳瓦屑坝就是他们的根。确切地说,瓦屑坝是他们梦中的“故乡”,是他们曾经的“故乡”!

瓦屑坝,多少背井离乡的先民为这一方热土魂牵梦萦!为了表达对“故乡”的怀念,依“地随人迁”的古制,将“故乡”的地名搬到他乡。

嘉靖《蕲州志》:“瓦硝坝在州东一里,诸家、袁市二湖之界”,光绪八年编《蕲州志》中的蕲州城地图还明确标示有瓦硝坝的位置。显然这是从瓦屑坝迁居蕲州的先民带过来的地名。清人顾景星还在他的文集《白茅堂诗文集》中谈到瓦硝坝是李时珍的故居所在地,瓦硝坝距当年李时珍的诊所玄妙观原址不到100米。1982年的《蕲春县地名志》中却找不到瓦硝坝这一地名了。一个见证“江西填湖北”移民运动史的地名、一个记载着先民们筚露褴缕以启山林的历史记憶,在二十世纪七十年代被人轻轻抹去了!如此数典忘祖,实在令人痛惜!

蕲州瓦硝坝是湖北境内唯一以移民集散地命名的地名,是具有历史纪念意义的地名,恢复这一地名,是对历史的尊重,也是对先民的奠祭!

六 蕲州牌坊

明、晴之际,在蕲州城重要的街道,路口,由官绅富商等出资修建了许多牌坊,有“九十九处牌坊九十九口井”和“三步一牌坊”之说。其中,最宏伟的要算城内居委会境内的四牌楼,有三四层楼那么高,由巨大的条石建成,上面雕龙画凤,十分精美。这些牌楼现已不复存在,仅留下了一些残件。如果能恢复一些牌坊,也能为古城旅游文化做些贡献。

蕲州城牌坊

七 蕲州天主教堂

蕲州城有两座百年历史的天主教堂,一座在城内规模宏大,一座在城外北仓口只剩两座堂房。十九世纪后期,一批西方传教士到鄂东来传播基督教,蕲州的优越位置和秀丽风光将他们吸引了,意大利天主教神甫高维栋和舒、涂三人捷足先登(注,天主教是基督教的一个教派),他们先租民房搞活动,接着在凤凰山下买地皮,建起教堂和别墅。几年后,又沿着山势建起了洋楼、膳堂、礼堂和教导厅,形成一个比较大的建筑群。天主教会在蕲州办过两次学堂,1917年在城外福音堂办过小学,招生20人,1928年停办。1929年在新塘办小学,招生15人,1933年停办。开办的原因是想招教徒,停办的原因是目的未达到。学生的年龄小不能入,家长的传统深不愿入,教会的努力算是白费了。此时董道凯提出办中学,招生实行双轨制,入教的学生各项费用全免,食宿也不收钱,不入教的学生每学期收费20块银元,一律自愿。那时候全县还没一所中学堂,民国十二年办的麒麟中学开班仅三年后就被撤到黄州府。这样,那些想读书的学生就只有进教会学堂了。学校叫启明中学,1951年“中国人民志愿军黄冈休养院”在蕲州成立,政府将教会财产划归休养院所有,启明中学的学生划到省四中也就是后来的县二中既现在的李时珍中学就读。1945年9月,邱先觉将原北仓口诊所扩充为正式医院,名为“刘神父纪念医院”,建立新院舍、扩充病室,增加手术方面等医疗设备。新中国成立后就在这两处办起医院,一所直属省卫生厅管辖叫康复医院,也就是现在的市二医院,另一所属县人民政府卫生局管辖叫县人民政府卫生院蕲州分院,也就是今天的李时珍医院。

现在全国保存最大最完整的意大利式天主教堂建筑群因得不到有效保护即将消失在历史的尘埃中,而同时期的各地教堂建筑都成了文物保护单位。相同的历史,不同的命运,不得不说是种悲哀…如果以现有的教堂建筑群为基础加以修缮,建一座西洋建筑公园式宾馆,不仅能吸引各地教众来参观,还能作为婚纱照基地供游客游玩拍摄婚纱之用。

蕲州天主教堂遗址

蕲州天主教堂遗址

八 蕲州红色渡口遗址

新中国成立前,我党领导的人民军队,多次经扎营港村过江。有湘鄂赣根据地的部队从此北上到达大别山(鄂豫皖根据地),也有大别山根据地部队经此达到江南的湘鄂赣根据地。扎营港村被称为红色渡口,1988年12月1日全国政协副主席王恩茂在参观李时珍陵园后,在周家湾会见了1945年八路军南下支队于扎营港渡江南进时的船工张重阳老人,当年王恩茂任八路军三五九旅政委。解放战争时期,扎营港村还担负着1949年渡江战役重任。69年过去了,人们追索“渡江第一船”的热情不减当年。中国革命历史博物馆展出的“渡江第一船”,是一等功臣安徽巢县船民张孝华及儿子张友香驾驶的,1959年渡江10周年时收藏。同时,安徽繁昌县荻港板子矶还立有另一条“渡江第一船”登陆点纪念碑。此外,江阴渡江战役纪念馆前有“渡江第一船”展示,湖北蕲州有“渡江第一船”红色渡口纪念碑……

扎营港村应该建立红色渡口纪念馆,还可以申请为全国爱国主义教育基地。

历史建筑古迹是城市的镇城之宝,这些古迹古建是蕲州城不可多得的历史见证,蕲州城要恢复的古迹古建还有很多很多,可惜由于种种原因这些古迹古建得不到应有的保护,现在当务之急是尽快修缮这些古迹古建,给古城留点历史印证,给后人留些历史痕迹。

|

|