本帖最后由 瓢一 于 2019-12-19 19:45 编辑

实际上我是挺忙的,没有时间管老家的那些“烂事儿”。身边的朋友也说,自己多挣点钱,搬出那片满是纷争的贫瘠之地才是正事儿。但是网络上又起“两两之争”,身为广水人,广水又是我的根,实在是忍不住想说两句。 我身边的广水朋友虽然这样说,她自身的条件也不错,自己在深圳武汉都有房,基本上不回广水。但是,有机会介绍投资的情况下,她还是优先介绍投资商去广水投资,只因为基因里还认可“我是广水人”。

首先,我不是“东三镇”人,也不是“东五镇”人(加上李店与太平)。我现在不在广水生活已经十几年了,平均每年在广水地界上站的时间不足十天。也可以说广水那些事儿和我并没有多大关系,或者说有多大的利害关系。

我作为广水人,有着“乡土情结”,就利益关系而论,我是属于第三方,站在无利益关系的客观立场上发言。写这篇文章的目的也就是以己之见,以正视听。

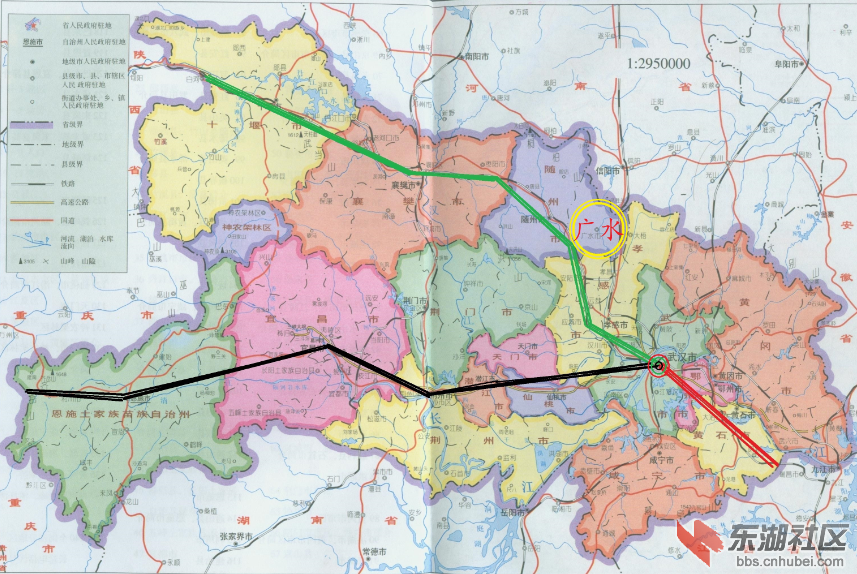

(图1.地图中粉色区域即为“东三镇”地域)

我的立场是,走哪条路线可行性强,希望大,我就支持哪条。也希望全体广水人可以做到一条心地去争取,告别“怕好算”、“对我有什么好处”的历史。

广水市所处的地理位置

广水所处的位置,被标注为“自古以来为兵家必争之地”。用农民粗俗的话说是“好打架的狗子没有一张好狗皮”,用兵家的话说是“杀敌一千,自损八千”,用治安的话说是“打赢坐牢,打输住院”,用商家的话说是“和/合则两利,斗则两伤”。用现在流行的话是“互利互惠,合作共赢”。

可见,“必争”未必是好事。古代是兵家必争,现代是地方之争。广水地界的各种争何时休?本来地处湖北边缘,多山少地,相争相斗两败俱伤,挫伤发展的劲头。顺应时代潮流,互利互惠,合作共赢,何尝不可?

广水对于湖北,对于中国的地理优势

广水市的地理位置,对于湖北来说,她是个边缘县级市,边远山地县级市;对于中国来说,她是个深居腹地,扼守南北交通咽喉的要地。这样的地理位置,如果利用好可以说是得天独厚,如果没有利用好就是穷山恶水!此话怎讲?我一一道来:

广水位于湖北北部偏东,而具体的地理位置使他拥有同时兼顾国家层面的南北交通铁路主干道—京广铁路(扼守京汉线唯一的关隘武胜关,京广线的“七寸”)和湖北省级的东西交通铁路干线—武西铁路(武汉西安段)。同时拥有这两条铁路线的县市在湖北省为广水独有,当然武汉除外,因为武汉不是县市。如果利用起来了,她就是湖北北部的一宠儿,如果没有利用好,她就是湖北的弃子。

七十年代前的应山县很好的利用了自身的地理优势成就了东西两端的铁路线与国道的过境运营

很显然,截止武汉十堰段铁路的开通时,广水都很好的利用了这一优势。京广线过境广水,汉十线也过境广水,并都设有火车站,使广水成为湖北铁路的宠儿。当然,两条国道也纵贯南北,横贯东西。新世纪这些年,京广高铁没有过境广水,汉十高铁也没有过境广水,这就是没有利用好这一优势,广水成了湖北高铁的弃子。随之带来的是相应的两条高速公路的远走。

这些都已成为往事儿。我们痛定思痛,寻找原因,思考出路。造成广水与两条高铁线无缘的原因,那就是争斗,不团结(也许还有“怕好算”的因素在里面)。外部竞争,内部斗争,不失利就是怪事儿了。

湖北的版图形状像卧倒的陀螺,她的省级铁路线的规划是想尽可能的路线短而又兼顾更多的县市。人口和地理等综合因素考量,湖北的铁路干线走向为横放的弹弓的形状。北部支线从武汉至十堰,南部支线从武汉到宜昌,现在延伸到了恩施的利川。弹弓状的杈柄交叉点自然是武汉,弹弓手柄状是武汉至阳新。

后期的高铁、国道、高速公路基本都是沿着这些走向进行的(七十年代后,湖北铁路网布局逐步均衡,通达外省的有多条线路)。几种交通线几乎是并行的且相距不远。广水的地理优势就是与北部的这条“弹弓杈”擦边,并设了长岭站,当时的政府审时度势,抓住了这一优势与机遇。

更早以前的卢汉铁路同样,当时的应山县配合朝廷规划,自武胜关关隘大体沿广水河南下修建铁路。至八十年代,广水凭借这些优势,跻身于湖北二十强之列。

我想,如果当初的县府强拉硬扯要京广线过应山,很有可能会让京广线过境应山县的这一事儿“搞泼”。当时的县府能够做到运筹帷幄,统筹兼顾,从县域全局考量,为了造福于更多的应山县人,选择了可行性最强的过境应山县境的铁路走向。

应山县受惠于广水站一百多年,以至于后来撤县建市都以广水命名。一代人的远见,几代人受益,整个县的人受益。

通过应山县境以及周边县市的铁路、高铁、国道、高速公路的布局、走向,我们可以发现这样一个规律:

如果想让省级交通线路过境(广水市)的规划“搞泼”,那就支持它走应山;如果想让国家层面的南北交通大动脉过境的规划“搞泼”,还是支持它走应山。

为什么会这样?省级交通线路想照顾更多的县市,加上过境应山县,那肯定是只能擦个边。如果走应山,绕弯儿的线路加长,那些成本应山来填补吗?不现实!同理,国家层面的南北交通线路过境也只能是擦个边,走应山也是要绕弯儿的。除了绕弯儿之外,照顾的县市会减少一个孝昌县。通常情况下,地级市政府驻地是尽可能地照顾,而信阳—孝感之间,走广水线路才最短。

如果强拉硬扯想走应山,此时应山广水等本域乡镇还不团结或置身事外,临近县市又激烈竞争,那直接会让过境广水的规划线路“搞泼”。京广高铁、汉十高铁、京港澳高速公路、汉十高速公路的前车之鉴很好的说明了一切。

孝感北的设置,被很多广水人调侃,甚至有些诋毁的味道。人家就设在那里了,再怎么消极评论也没有用,显得广水人没有肚量。人家是上面有人,官方也齐心,民间也热情,再对比一下广水。姑且说人家上面有人,那省级的北支线怎么也没有过境广水呢?

如果有信阳到安陆、应城、天门的线路规划,那我肯定百分百的支持走应山,坚决反对走广水。简单一点的说,我支持走规划路线直且短的方案,都知道两点之间,直线最短。

如果应山想改变交通不利的局面,那也是有办法的。国家层面的南北交通干线不好规划设计,这里暂且不论,省级的还是可以的。

从应山或者十里起步,规划修一条直通武汉的高速公路,这样应山到武汉的交通情况将大大改善,这没有什么不可以的。

大悟也修了直达武汉的高速公路,就是武大高速公路,现在在电子地图上已经可以看到雏形了。应山为什么不可以?放着现成的地域交通优势、工业基础优势不利用起来,又重新开辟新的交通优势不明显的工业园,修建新的高速公路,不是劳民伤财是什么?

广水市是东部交通优势、工业基础优势要优于应山。这就有些类似于我们这个国家:东部沿海有海陆空交通优势和工业、技术、人才、物流等优势。可是我们国家依然是支持东部沿海的发展,使她成为国家的“钱袋子”,这没有什么不好。东部沿海经济再发达,也撼动不了北京作为首都的地位。昆山、滕州、大冶、溧阳等县级市的名气、经济甚至整体实力已经超过了所管辖的地级市,但是它们仍处于“小弟”的角色。

说了这么多,我是多么的希望广水市结束了古代兵家必争之地的历史,也结束现代的应广之争、随广之争,开创当代的互利互惠,合作共赢的新广水时代。无论是哪条线路规划,支持可行性最大,线路最短的。以这一条为准绳,遇事互相支持,抱团取暖,再在规划线路过程中告别不利之局面。

马都司新城的出现,应该是顺应两城中和,选其中地,化解“之争”来的。马都司新城开工时,盛况空前,是件值得兴庆的事。

出来这么多年,无论走到哪里,别人问我是哪里人时,我都说我是广水人。虽然我们的家乡并不富裕,和全国所有地区相比,也只属于中下的水平,但是我基因里还是认可“我是广水人”。

从去年的申铁活动可以看出来,绝大多数广水人还是明大理的。在应山的两场签名活动中,现场活动也是很活跃,到场人们积极签名。有个参与者称,自己一家四口骑着摩托赶了四十多里路,只是为了让一家人的名字都签在签名幅上。参与签名的不会都是广水东部赶来的人吧!应山本地的还是多数人。

那一场全国多地广水人都积极响应的申铁活动说明,对广水交通大局有利的活动,有利于广水发展的活动,我们在外的广水人都是支持的。虽身在异乡,但是都认同“我是广水人”。这也是广水发展的一有利的外在因素。

在那一刻,我们都很齐心,向那些挑起应广之争、随广之争的人说不。今天,我们很多人都回归到自己忙碌的生活、工作中去了,那些挑事儿的人又露出头角儿了。这些人,注定会被人们遗弃,被广水人们唾弃。

同一个地界,十个人呼吁建十条路的方案,那上机肯定会无视;十个人呼吁建同一条路的方案,那上机必定会重视。这叫“众人拾柴火焰高”,广水地界现在本来就生存脆弱,经不起“各执一词”。

时至今日,我们应该告别各种之争,怕好算的历史,更应该团结起来,齐心协力。共建大美广水。不为别的,只因为我们还认可自己是广水人。

附文:

本文并非诋毁、贬损应山。应山作为县域的行政、交通、文化中心已近1400年了。自设县以来,一直如此。是本市的西安+北京的混合体,有着厚重的文化底蕴和坚实的县府根基。

应山居本县市的地域中心,交通干线呈网状辐射全境,这在市内是独一无二、无与伦比的。应山深居县境腹地,县域边界又多以山脉为界,符合古代的县城安全观。边境山溪险,到县城纵深相对较长。

新世纪以来,应山的交通地位大大改善,南北走向的交通线路不如广水,但是东西走向的线路已超越广水。s304省道已升级为G346国道,麻竹高速公路也从应山跨境而过,还有还在催生中的随麻安铁路(随麻高铁),这些都是要走应山的。

将来,如果信阳往北的中原平原与安陆、天门往西南的江汉平原经济发展得力,联系紧密,人员来往沟通需求增大,修一条从信阳—平靖关—应山—陈巷—安陆—天门—江汉平原的高铁也不是没有可能。

未来,信阳、安陆、天门修高铁,再同鄂北边缘县市联合修沿边的高铁(随麻高铁),应山的交通地位将突显,成为鄂北的第二个麻城。

眼下,支持东部地区的交通经济建设,让它继续成为广水市的“钱袋子”没有什么不好。东部地区有这样的底子。

|