|

基层治理是地方治理和国家治理的重要组成部分。近年来,随着农村经济发展、城镇化进程和农村人口流动加快,农村社会正在发生着深刻的转型,客观上要求基层治理方式及体制需要变革。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出:“加强数字社会、数字政府建设,提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。”信息时代下,基层治理向数字化转型,以高效能打造乡村治理新局面。

传统基层治理面临的挑战有哪些? 1、村民参与治理程度低 我国农村经济社会发展迅速,明显呈现出流动性和变动性的发展趋势。由于农村的季节性流动特征,越来越多的村民处于长期外出务农的情况,更多的决策权掌握在基层干部手中,村民作为乡村治理的主体,对治理过程的参与程度较低,甚至处于无效的状态,这对乡村治理的发展造成极不利的影响。 2、决策有失科学性 在传统的乡村治理决策中,主要是由上级部门或者基层干部制定,但大多数情况下,上级部门对基层工作的监管力度不足。我国农村属于“熟人社会”,基层干部的决策多借助以往管理的经验,这样的决策缺乏科学的依据,长此以往难以满足乡村治理各项事务的要求。 3、治理忽略时效性 基层干部更多的精力投入在乡镇党委政府安排的各种行政事务,缺乏村务治理主动意识,缺乏对村务的提前预判和事前控制。传统管理方式强调各司其职,上下级以及不同部门会建设各自的信息系统,并将其视为独有资源,每个部门就成为一个“信息孤岛”, 部门与部门之间形成了一道道信息壁垒,信息的独占与封锁对科学决策和行政效率的提升不利,基层政府治理能力和效率受到限制。

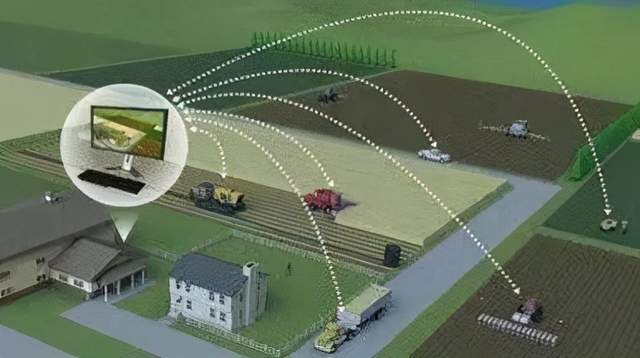

数字化在乡村治理有什么作用呢? 利用先进技术收集并梳理乡村公共事务数据信息是数字乡村治理与传统治理模式本质上的区别,基于数字化手段可以精准预测治理问题,促使基层干部科学决策并高效处理村民的实际诉求。引入先进科技,实现治理数字化转型,创新治理模式,提升治理能力。从以下几个方面,切实解决乡村治理中的难点: 1、打破壁垒,实现全方位、多角度治理格局 数字乡村治理能够打破传统治理壁垒,实现全方位、多角度的乡村治理格局。数字信息技术特别是大数据、云计算运用到乡村治理中,将会颠覆传统乡村治理的一元化、垂直型管理模式。通过收集、整合、上传各方面数据资源,并融入公共数据库,基层干部凭借行政权力和资源优势成为治理的重要主体,其他社会组织、企事业单位以及村民也会成为某个领域数据信息的制造者和拥有者。借助信息服务云平台、物联网、人工智能设备等先进科技将村民更多的纳入乡村治理体系,实现数据的公开与共享,填平政府与其他主体之间的信息鸿沟,为乡村治理体系从一元主体、封闭式管理方式转变为多元主体、开放式治理模式提供了现实机遇。 2、增强乡村治理的科学性和前瞻性 数字化技术能够快速、高效地对数据进行统计、整合、分析,从而深度挖掘数据的内在联系,呈现村务治理内在共性依据和个性表现,依据数据变化准确把握事态的发展动向。发展数字乡村,由依靠经验转向数据分析,由被动处理转向事前预测提升了乡村治理的有效性。通过数据变化,能实时反映事情发展的规律、趋势和方向,在能追溯事件产生的源头的同时,还能预判发展的路径和过程,针对可能存在的问题和的风险,预先制订有针对性的防范和化解方案,更好的服务乡村事务。 3、提升乡村治理时效性 大数据、云计算等现代技术对数据内容的实时收集、高效处理、快速传送,能够破除时效性问题。大数据涵盖各个层面的全样本数据,数据的变化实时反映事态的发展动向,及时预判乡村治理中可能出现的风险和隐患。不仅如此,通过公共数据平台合理界定各部门间的权责界限,避免部门之间信息的抢夺、职能的交叉,提升乡村多元主体协同治理的效率。 以数字技术为代表的新一代信息技术的发展,为基层治理创新提供了新的方法论。充分利用大数据、云计算、人工智能等数字化工具推动乡村治理主体、治理过程、治理内容等治理要素数字化的历史过程,是以数字化技术为载体,推进乡村数字经济社会建设与实现数字化美好生活的新型智慧治理活动。

|