日志

薅草歌(薅草锣鼓)

|

沔阳(今湖北仙桃市)地处江汉平原,盛产棉花。“棉薅七道草”薅草的时间长,劳动强度大,所以要一边劳动一边唱歌,以“提精神”、“混瞌睡”。“每夏耘时,择善讴者一人击鼓而歌,锣钹应之,谓之薅草歌。”如果在同一垸子里有两处唱,便会出现对歌的生动场面。沔阳薅草歌主要流行在毛嘴、郑场、剅河、三伏潭、张沟等旱田较多的地区。

俗话说“棉薅七道白如金,锄尖口里出黄金”。从这里可以看出薅草的重要性。薅草的种类很多,在春节以后薅的是麦草,也叫春草。五六月间薅的是棉花草和粟草。一般薅春草是不唱薅草歌的,因为那时天气尚冷,草长得不多,薅草的人就不需要多,而且时简也很短,一下就薅完了。

到了薅棉花草和粟草时,情况就不一样了,因为天气已热了,草长得很快、很盛,在这个时期中,通常要薅三遍到五六遍,有的甚至多到十几遍。解放前为了抢时间、保庄稼,农民们相互换工帮忙。为了解除劳动中的疲劳,提高薅草效率,彼此就要放开嗓子喊薅草歌了。

唱薅草歌的时间有一定的习惯,清早是不唱的,因为早起刚开始做活,人很精神,不需要提神,等到太阳高照人被晒得很昏沉,

这时就要唱了,大家边唱边薅,精神来了,磕睡、疲惫就自然逃走了,干活就更有劲。这种高吭抒情的曲调在广袤的田野上,此起彼落确实非常动人,这样一直要唱到太阳落山天黑收工时才停止。

由于薅草歌是在劳动中产生的。因此曲调基本上是取自本地的劳动歌:号子、田歌,以及本地的民歌、山歌、小调等加以融合变化而来。因此,,它既具有小调的优美性,又具有山歌的抒情性,更具有田歌的朴素性。整个旋律风格是高吭、悠扬、朴素、有力、具有浓郁的泥土气息,和强烈的感染性。

薅草歌的唱腔很多,主要的有高腔、悲腔二种,其他如平腔、三板腔、打锣腔也常用,但不及前二种多。高腔、悲腔旋律优美动听,享有江汉平原的田园风味。它的曲牌后来发展为沔阳花鼓戏的主要唱腔。薅草歌的演唱形式有两种:一种是一人领唱某种曲牌,众人合唱某种号子;另一种是不用领唱,大家只是齐唱号子。

高腔曲调高吭、健康有力,旋律结构多数用四小节一句,少数用五小节一句的。高腔旋律优美,抒情性强,男女老少都能哼唱,故群众对之冠以各种俗称雅呼。如“骼髅腔”,即高亢、开阔的意思;“枯六腔”,意为意调很高,一般好嗓多唱“六”字调;“箍六腔”,由于唱腔抒缓,每唱六句唱词落一次板;“栈骼髅”,即优美动听的意思。此外,还有“骼髅花鼓”、“骼髅班子”等称呼,是沔阳花鼓戏最有代表性的唱腔之一。高腔善于抒发多种感情;如喜、怒、思、悲、恐、惊等,舒缓时如行云流水、激情时又紧张激烈!故又有“喜高腔”、“悲高腔”、“快高腔”、“慢高腔”等多种区别。

悲腔缓慢激动,上下句桔构饺自由,有四小节一句的,也有三小节,五小节一句的,有时在开始前加几小节的哭腔(节奏特别自由),以渲染悲泣气氛。

悲腔是高腔的一种反调唱法(由本调转入属调),为女角色悲痛时专用。音域较宽,其唱腔酷似江汉平原农村妇女哭声,且“哟哎哟”及起伏较大的拖腔(艺人称为“无字腔”即非正词的意思),更能抒发悲痛、压抑、痛苦的感情。由于高腔善于抒发悲怨深沉的感情,在沔阳花鼓戏许多剧目中被用于重点唱段。薅草歌由于曲调和节奏的特点,

加以演唱上的装饰音、滑音、以及真假声的适当运用,构成了它独有的特殊风格。在唱薅草歌时,除了领唱外还有合唱。合唱分二种:一是接腔,一是帮腔,这二种是不同的。当领唱者唱到最后一个唱腔时,为了加强气氛,烘托情绪。

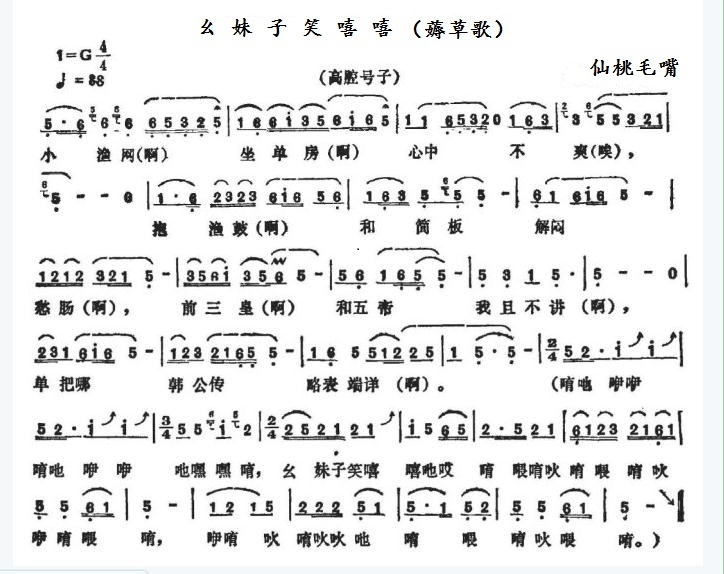

薅草歌曲主腔和号子两种组成,演唱时有领有和,领唱的曲牌有【高腔】、【悲腔】、【平腔】和其他小调,众人和唱的号子有【刮个阴阳火】、【幺妹子笑嘻嘻】、【拗驴子过桥】。流行在仙桃市张沟一带的有【簧声】、【赶字】、【引声】、【也声】等。

众人合唱的号子,无具体内容,而领唱则有一定的故事情节,能唱很长时间。领唱的内容大都与沔阳花鼓戏的唱词相同或相似,也有把其他民歌用来作领唱的,也有即兴创作的。

全部作者的其他最新日志

- • 沔阳十番锣鼓

- • 莲花落

- • 与南京布齐名的沔阳青

- • 沔阳渔鼓

- • 沔阳的糖塑班和“活糖人”