|

巡礼之五:军民情深守国防 作者在采访时发现,一则新华社内参十分引人注目。题目是“日喀则军分区帮建地方基层政权成效明显”,讲的是日喀则军分区党委结合斗争实际,协助地方党委从边境少数民族地区特点出发,以社情民情复杂的驻地曲夏社区为样板,着力帮助村党支部“树威信、壮筋骨、强能力”,让其在群众中有号召力、凝聚力,让群众愿意在其带领下走上致富路。这正是认真贯彻胡主席和军委决策指示 “部队要配合地方做好巩固基层政权工作”的具体体现。 近几年来,日喀则军分区一方面出人出力,帮曲夏社区修通了灌溉水渠,铺设管道,把自来水引到了村里,解决了多年的饮水问题,同时也解决了出行难等“老大难”问题。这些“民心工程”让村民们切身感受到解放军好、社区党支部好,凝聚了全社区的人心。另一方面,又帮社区党支部建起了办公楼,驻地连队党支部书记、藏族指导员对干部轮流培训,实行挂钩帮带,同时修订完善各种规章制度,有效地提高了干部队伍的基本素质和管理能力。村党支部连年被评为“先进党支部”,人均年收入从五年前的不足2000元逐年增长到如今的7000元以上。村民琼次仁家大门上贴的一副对联“翻身不忘共产党,脱贫感谢金珠玛”,表达了全体曲夏人的共同心声。

图17、某边防营官兵帮助藏族群众收割青稞 军分区某边防团“里孜戍边模范连”驻守在平均海拔4700多米的中尼边境仲巴县里孜村。针对这里多民族聚居、敌社民情复杂、经济文化落后的情况,连队积极开展科技、教育、文化下乡活动,抽调理论宣讲员、种养殖骨干和军医组成扶贫小分队,定期到牧、乡村和寺庙宣讲党的路线方针政策,传播科学文化知识,送医送药治病救人。先后为当地引进16个农牧优良品种,指导群众种植青稞,亩产达700斤。帮助13个乡建起了22个蔬菜温室、5个生猪繁殖基地。今年初,仲巴县突发百年不遇的暴风雪,连队出动70余名官兵组成“抗雪救灾突击队”,连续奋战20多个小时,疏通道路60余公里,解救被困群众200余人,抢救牛羊等牲畜600多头,驻地群众为官兵献上洁白的哈达,竖起大拇指连声称“金珠玛米呀咕嘟”(解放军好)。 在仲巴县漫长的边境线上,除了驻地官兵之外,还活跃着一支闻名遐迩的高原民兵巡逻执勤分队。他们爬雪山、冒严寒、斗风雪,常年战斗在边防第一线,担负着边境巡逻、守卡、堵截任务,有力地维护了边境安全。他们就是日喀则地区仲巴县偏吉乡民兵连。

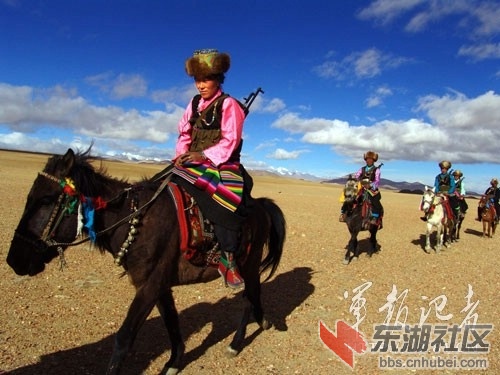

图18、“高原英雄民兵连”骑兵在边防线上巡逻 这支民兵连自1971年组建以来,曾创下西藏民兵单独作战全歼犯匪的战绩,被上级授予“高原英雄民兵连”荣誉称号。连长列旺荣立一等功,并光荣出席全国英模表彰大会,受到党和国家领导人的亲切接见。34年来,列旺带着他的“英雄民兵连”巡逻在海拔5000米以上的边境线上,累计行程达20多万公里。他们在通外山口和边境线上一共抓获内潜外逃分子463人,截获走私文物事件68起,被上级领导和群众誉为“极地雄鹰”。 2005年的一天,列旺的儿子次热发现,70多岁的老父亲在雪山巡逻途中几次累倒。眼见父亲年事已高,有着“小雄鹰”之称的他,就义不容辞地接替了父亲的连长工作。在后来的岁月里,次热时刻牢记父亲的嘱托和肩上的责任,发扬老一辈“英雄民兵连”英勇顽强的精神,牢固树立把边境“封牢、封好、封死”的观念,带领全连民兵在海拔5000米以上的“生命禁区”巡逻执勤,出色地完成了边防巡逻和封控任务,多次立功受奖。父子两代民兵连长接力守边防的故事也因此而传为佳话。 在接受作者采访时,次热连长说:“我将把肩上这份责任永远担下去,直到走不动了,再将这份光荣的使命交给下一代。” 日喀则某人武部有个出名的刘部长,人称“工作狂”。他干起工作来,简直不要命。去年“9.18”西藏发生地震灾害,身为人武部长的他,每天深入一线调查了解,与军民一起抗震救灾,常常是日以继夜,废寝忘食。 西藏由于海拔高,气候恶劣,交通不便,有的偏远乡镇要走一天才能到达。有人劝他,让人武部的参谋、干事去跑情况就行了,没必要每个乡镇都走到,何必自己找累受呢!他却说,不深入一线怎能了解真实情况,不调查研究就没有发言权,一定要亲自去一线了解情况。 地震发生当晚,他立即组织人武干部和民兵100多人奔赴灾区,亲自参与救援工作。白天他深入救灾一线指挥工作,晚上加班清点整理救灾物资,走村串户做好藏族群众的安抚工作,一忙就是一个通宵。他虽然随身带有“丹参滴丸”和“红景天”等药品,但强烈的高原反应,加上连续的超负荷工作,终于把他这个铁打的“金刚”也累倒在了救灾现场。两天之后,当他苏醒过来睁开第一眼就问:“救灾情况怎样了,救灾物资分发到每一位灾民手中了吗,藏族同胞吃得饱穿得暖吗……”待病情略微好转,他又要返回救灾现场。同志们劝他好好休整。他说:“现在是灾区人民最需要我的时候,就算是死,我也要倒在救灾一线。”就这样,谁都拗不过他,当天他就回到了救灾一线,继续投入到了忘我的工作中。 军爱民,民拥军,军民鱼水情深。在詹娘舍哨所,有三位藏族阿妈二十几年如一日、风雪无阻地为边防战士送菜的事迹十分感人。她们是亚东县仁青岗村的普次、次仁曲珍和德吉三位年过五旬的老阿妈。 说起三位阿妈给哨所官兵送温暖的事,三级士官王国昌显得异常激动,每年哨所最紧缺日用品之时,他们都能看见三位老阿妈背着东西艰难上山的身影,他们与这些老阿妈结下了不解之缘。 二十多年前的一个夏天,还是年青姑娘的三位阿妈上山采药,发现哨所战士因没有蔬菜吃而出现红肿等高原病症状。她们想,这些哨所战士远离家乡和亲人,哨所生活又单调,一定很孤独很寂寞。回到家后,她们把村里十多个姑娘召集起来,自编了一套具有藏族特色的节目,一起为官兵演出。演出结束后,她们还为哨所官兵献上了洁白的哈达和真诚的祝福。 在此后二十几年的时间里,三位阿妈每周给哨所官兵送一次新鲜蔬菜和水果,每月送一次包裹和书信,每季度编排一台晚会节目,让官兵们深深地感受到了温暖和快乐。有一年初冬,寒风凛冽,哨所快要进入封山期。三位阿妈打算为哨所送上年内最后一次蔬菜和水果,为了让战士们能够尽可能多地得到一些绿色的物品,三位老阿妈背的东西特别多,超出了个人的负荷。她们走三步,歇两步,过沟壑,穿丛林,最后在雪坡上爬着前进。当她们爬爬滚滚的身影出现在哨所的视线中时,战士们眼前一亮,象看到了亲人,连忙跑去迎接……

图19、三位藏族老阿妈二十几年长期穿越原始森林为詹娘舍哨所送菜 战士们把平时舍不得多喝一口的开水拿来给老阿妈们泡脚。当看到三位老阿妈那血肉模糊的双脚时,战士们感动得流下了热泪。他们紧紧握着老阿妈的手,久久不肯松开。 三位老阿妈关心爱护哨所官兵的事迹不胫而走,很快就感动了她们身边的乡邻。更多的阿妈行动起来,轮流为各个方向的哨所官兵送菜送东西。驻地某连队官兵也被阿妈们的事迹深深感动,他们经常利用空余时间为阿妈们挑水、劈柴、缝洗衣被、送医送药,传授种植和养殖技术,帮助她们脱贫致富。驻地官兵象照顾自己的亲生母亲一样照顾阿妈们,阿妈们也象疼爱自己的亲生儿子一样疼爱边防子弟兵。 “藏族和汉族是一个妈妈的女儿,我们的妈妈叫中国!”作者在雪域高原采访时,不止一次被这首歌曲感动。藏族群众有个习惯,喜欢喝放了盐巴的浓茶,久而久之就形成了一句藏族谚语:相亲相爱,犹如茶与盐巴。因此,驻地藏族群众同记者讲起与边防官兵的关系时,就用这句谚语来形容:军民情深犹如茶与盐巴。 正因为有了这样融洽的军政军民关系,有了这样纯真的军民鱼水情深,亚东县连续七年被总政治部和国家民政部评为“全国双拥模范县”。 |