|

马麟,麟一作驎,钱塘(今浙江杭州)人。南宋画家。马世荣之孙,马远之子。生卒年不详。其父马远是宋光宗、宋宁宗两朝(1190~1224)画院待诏,马麟画承家学,擅画人物、山水、花鸟,用笔圆劲,轩昂洒落,画风秀润处过于乃父。宁宗嘉泰间(1201~1204)授画院祗候,颇得宁宗赵扩、恭圣皇后杨氏及杨妹子称赏,每于父子画上题句。在《层叠冰绡图》中题诗云:"浑如冷蝶宿花房,拥抱檀心忆旧香。开到寒梢尤可爱,此般必是汉宫妆。" 宋·马麟《暗香疏影图页》绢本设色 纵24.9 厘米 横24.6 厘米 台北故宫博物院藏 《暗香疏影图》页。画清逸一枝梅,横贯画面,枝上三四朵花, 六七点蕾,八九片竹叶略挡梅枝。画面底线部分是水,水里有竹梅倒影,傍出水面露一黑石。糅合了折枝花卉与山水小景的花鸟画而别创一格者,全图浓淡虚实相形而格外清灵。主题的梅花染得轻盈清澈。墨色使用也很有灵气,竹叶的深色和水中石的墨色压住了画面分量。最巧思者是水中倒影处理,依据画面韵律之需,既根据形成倒影的物象,又根据内心的意象,表现出此图清、轻、韵的艺术特点。山水画意识结合进花鸟画,语言如此精纯,在南宋花鸟画中也堪称佼佼者。就《暗香疏影图》表现了倒影这一点,顺带说几句。倒影,古代表现得很少,早在顾恺之《画云台山记》有画山水倒影之说:“下为涧,物景皆倒作。”但不见作品,到宋代才初次看到。 宋·马麟《荷香清夏》绢本 41.7×495cm 辽宁博物馆藏 《荷香清夏图》用动静结合、情景交融的艺术手法绘出平湖柳堤、清夏荷香的西湖美景。此画以宽阔的湖面为主体,林中云雾萦绕,茅庵空落。右侧湖岸,乱石嶙峋,柳阴蔽日,树上群鸟翔集。广阔的湖面上,微波轻荡,碧叶连连。湖的对岸,远山逶迤,柳林如烟,小桥曲折,云雾飘动。作品采用平远散点式构图,虽是长卷,画面重心却在右半部。用墨极尽浓淡干湿变化,并以落点表现荷叶,山石为斧劈皴,远处烟霭出没,山峦树木,隐约可见。画人物中锋用笔,瘦硬爽利,画面用色以汁绿为主,其他如胭脂、石绿、赭石、白粉等用以刻画细部。画中构景平远、开阔,布置简洁,笔法细秀,物象刻画具体,尤其是柳树用笔变化多端,树叶丝丝勾出。此画以淡墨为主,但又有浓淡变化,着色淡雅,烘托出安静、祥和的景象。此图卷描绘一平湖柳堤、荷香清夏的山水景物。画中以宽阔的湖面为主体,林中云雾萦绕,茅庵空落。左岸上乱石嶙峋,柳荫蔽日,树上群鸟翔集。在广阔的湖面上,微波轻荡,碧叶莲莲。湖的对岸,远山逶迤,柳林如烟,小桥曲折,云雾飘动如练。画中构景,平远开阔,布置简洁。画中笔法细秀,描物具体,尤其柳树变化多姿,树叶丝丝勾出,又如烟动。其用墨以淡为宗,又浓淡相间,着色亦淡雅,更加烘托出了其境界的祥和安静。

宋·马麟《静听松风图》绢本设色 尺寸为纵226.6厘米,横110.3厘米 台北故宫博物馆藏 《静听松风图》绘有二树高松迎风,其树并不写顶、脚,构图有马远之风。枝干虬劲奇屈,枝叶飘洒,一老人悠然坐于松下,似听风冥想,有仙风道骨之气质,神气舒畅。其笔法虽类似其父马远,但却可看出他要比马远秀润一些,最为明显,其树虽亦气势纵横,雄奇简劲,但却并非显得"瘦如屈铁",其用水墨渲染之意更为浓重一些。除了风之外,画里的另一个主角是斜倚在松根上的高士。他的衣襟微开,翘着左腿,姿态非常随意而悠闲。高士轻便的服装,书僮手中的扇子,以及青翠的松针,都提醒我们这可能是炎炎夏日,他正在森林里乘凉呢。再细看他的表情,虽然将脸侧向左边,但眼睛却瞟往风所吹来的右边,耳朵也被特别强调,他似乎正在凝神倾听风拂过松针的飒飒声响呢!这样的意境近乎王维诗中"人闲桂花落"的况味。因为唯有静定闲适,才能观察到大自然最细腻幽微的变化。南宋宫廷专业画家马麟在这幅画中,展现了他绝佳的技法与想象力。画里有两棵高大挺拔的老松树,枝干盘曲,气势苍劲。如果仔细一点瞧,会发现松针和枝上的藤蔓都是顺着同一个方向拂动,一定是风吧!在高处摆动得尤其明显,应该是因为身处深山溪流间,四野空旷,越高便吹动得越急。

宋·马麟《秉烛夜游图》绢本设色 24.8 x 25.2cm 台北故宫博物院 古有云:“昼短苦夜长,何不秉烛游! ”(既然老是埋怨白天是如此短暂,黑夜是如此漫长,那么何不拿着烛火,日夜不停地欢乐游玩呢?)朦胧的幽雾,伴随着鹅黄的月光,轻轻地降临人间。黝黑的短亭、长廊前,一朵朵犹如淡抹著胭脂、醉卧在绿沙中的海棠花们,深深地吸引着屋内主人的目光。他唤来了仆人,点起了蜡烛;在烛光映衬下,他满足地倚坐于亭内,望著这万重绰约如仙的红颜,看得都痴了。宋人爱花成痴的傻劲儿,是令人称奇,也令人称羡的。其中,又以素有「花中神仙」之称的海棠,最令宋人钟情、痴狂。海棠激发了宋人赏花的热情,不仅不分晴雨,也不分昼夜。古人燃烛夜赏芳华,或为牡丹,或为梅花;但能令宋人「只恐夜深花睡去,高烧银烛照红妆」的,却独独只有海棠。 《坐看云起图》南宋 马麟 绢本 30X30厘米 克里夫兰艺术博物馆 此画又名《卧看云起时》、《山水图》。绘一士者置仗斜卧于临水岸边,仰望远处山间弥漫云起。此画原为扇面,扇的另一面是题着两句王维的诗:“行到水穷处,坐看云起时”。 南宋 马麟《长松山水图》页 绢本设色 25.1×26cm 美国大都会艺术博物馆藏 《长松山水图》是马麟传世作品中的经典之作,也是南宋院体山水画的代表作之一。由山崖蜿蜒转入山寺的路上,一位流连与山水之间的高士,在一株爬满枯藤的古松之下徜徉,仿佛与起伏的远山融为一体,构成了一幅人与自然合而为一的完美景象。画面构图简洁而高旷,下半部分的实与上半部分的虚形成鲜明对比,进而产生高而深远的意境。二者之间以一棵长松相连,使画面自然而然成为一个整体。由实及虚的三段递进,将最写实的建筑、虚实相间的山崖坡石以及淡远的山峦,组成了位于高处的平远构图。山石采用小斧劈皴简略画出,画面的层次主要依赖点染进行刻画。画的中央,摇曳的藤蔓是全画的点睛之笔,山水之间,清风徐来,画面一下子动了起来,让人感受到一种清凉与惬意。

《道统五祖像(夏禹、伏羲、帝尧、商汤和周武王)》马麟·南宋 台北故宫博物院藏 这一套图像上起伏羲下至孟子,共计十三幅,现存的五幅分别是伏羲、禹、尧、商汤以及武王。在首幅伏羲的画像上有一段宋理宗的《自序》,说明了创作缘起:『朕获承祖宗右文之绪,祗遹燕谋,日奉慈极,万几余闲,博求载籍。推迹道统之传,自伏羲迄于孟子,凡达而在上其道行,穷而在下其教明,采其大指,各为之赞,虽未能探赜精微,姑以寓尊其所闻之意云尔。』马麟所画的这组圣贤像均是传统意义上的帝王相:广额、修眉、凤眼、隆准。人物神态端庄、恭肃,这类画中所表现的肃穆神情可能与理学家所提倡的去欲有关。伏羲作为开篇与他是道统元祖有着莫大关系,这个所谓的『道统』传授系列,就是由朱熹所确立的。在他的《大学章句序》中,朱子认为天降生民之后,『一有聪明睿智能尽其性者出于其间,则天必命之以为亿兆之君师,使之治而教之,以复其性,此伏羲、神农、黄帝、尧、舜所以继天立极』。人物身边又有不同象征物来强化他们身份。马麟在伏羲脚下画有八卦与乌龟,据孔安国注《尚书》云:『河图,八卦,伏羲王天下,龙马出河,遂则其文以画八卦,谓之河图。』而乌龟则与洛书有关。马麟以象征物代表河图洛书,可能是受到理学家把它作为理学源头的影响,以此来标明伏羲在理学传统中的地位。 《层叠冰绡图》轴,南宋,马麟作,绢本,设色,纵101.7cm,横49.6cm,北京故宫博物院藏。 图中所画两枝梅花据称为绿萼梅,是梅花中的名贵品种。枝干细秀劲挺,花朵繁密俏媚,皆以双勾填色法绘之。画法精细,层次鲜明,枝干的转折,花朵的向背,处理得面面俱到。花瓣外沿和背面又厚施白粉加以强调,将梅花冰清玉洁、如纱似绢的姣美形象表现得极其完美。杨皇后“层叠冰绡”四字的形容恰如其分,且极富诗意,亦为此图增色不少。本幅款识:“臣马麟。”另有宋宁宗皇后杨氏题“层叠冰绡”,并题诗:“浑如冷蝶宿花房。拥抱檀心忆旧香。开到寒梢尤可爱,此般必是汉宫妆。赐王提举。”《真赏斋赋注》著录。 宋 马麟《芳春雨霁图》轴 绢本浅设色 纵27.5厘米 横41.6厘米 台北故宫博物院藏。 此图描绘荒野平溪,窠石疏林。枝上嫩叶初露,春意浓郁。远方烟霭出没,隐约可见。画中怪石用山斧劈皴,老树用严谨的双钩填墨法,树叶用淡褐色点染。全图用笔瘦硬劲峭,构图简括,画风学马远而又有自己的创新,为马麟山水画佳作。

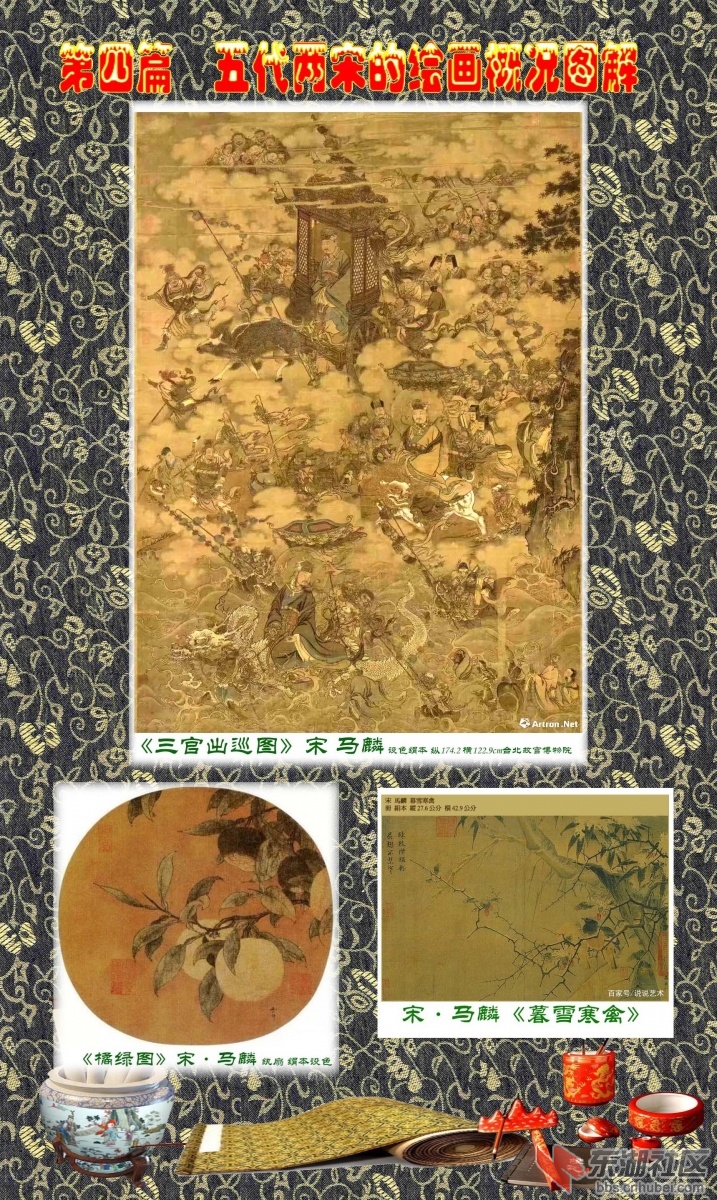

《橘绿图》宋·马麟 纨扇 绢本设色 纵23cm 横23.5cm。 橘子又称香圆,寓团圆之意。画中橘子由绿转黄,满压枝头。画家以粗细匀整的用笔流畅地勾画出橘叶的外形轮廓,并以黄绿色填涂叶面,橘子的画法一改平涂晕染,直接以笔着色粉戳染成形,从而生动地表现出橘皮粗糙不平的质感。 《三官出巡图》轴 宋 马麟 设色绢本 纵174.2 横122.9cm 现藏台北故宫博物院。 秘殿珠林续编乾清宫著录,设色画三元云驾。旌幢扈从。无名款。鉴藏宝玺,八玺全。太上皇帝。嘉庆御览之宝。宣统御览之宝。宣统鉴赏。无逸斋精鉴玺。收传印记,宜音良玉图书。半印一。不可辨。谨按。马辚。远之子。河中人。能世其家学。为画院祇候。

|